青海理工学院本科生联合培养管理办法

(试 行)

第一章 总则

第一条 为落实《教育部办公厅关于做好对口支援高校交流学习本科生等有关工作的通知》(教高厅〔2010〕3号)精神,以及与对口支援高校相关协议要求,进一步提升本科人才培养质量,学校充分利用南京大学、河海大学、苏州大学、南京信息工程大学和西北工业大学等对口支援(合作)高校(以下简称“对口支援高校”)资源优势,选拔优秀本科生赴对口支援高校开展联合培养。为做好学生选派及管理工作,结合学校实际,制定本办法。

第二条 本办法适用于我校与对口支援高校开展联合培养的我校全日制普通本科生(以下简称“联合培养生”)。

第三条 联合培养生培养方式为“1+1+2”,即一年级在青海理工学院就读,二年级在对口支援高校就读,三、四年级在青海理工学院就读。

学校可根据专业发展情况,与对口支援高校协商确定其他培养方式。

第四条 学生联合培养是学校人才培养和对口支援工作的重要组成部分,纳入学院及相关部门年度绩效考核。

第二章 职责

第五条 学校办公室(对口支援办公室)负责与对口支援高校对接,配合教务处确定联合培养项目,包括选派专业、人数等。

第六条 教务处组织各学院做好联合培养生的选派工作,确定选派学生名单,做好学生学籍管理、成绩管理、毕业审核等工作。

第七条 学生工作处(团委、招生就业指导处)负责做好联合培养期间学生的各类奖助学金发放、评优评奖、团学活动认定等工作。

第八条 计划财务处对接对口支援高校财务部门,负责联合培养生学费收缴、转账及培养期间的其他经费管理工作。

第九条 组织部负责党员的组织关系及活动认定。

第十条 结合双方人才培养方案,学院各专业负责人指导学生制定课程修读计划,做好学生在对口支援高校所学课程的审核、成绩录入和学分认定;指派专人负责联络学生,关注学生思想、学习状况,协助学生解决学习和生活上的困难。

第三章 选拔

第十一条 按照学校与对口支援高校相关协议,一般应在联合培养生派出前做好选拔与对接工作。

第十二条 申请条件

(一)思想政治表现好,品行优良,在校期间无违规违纪记录。

(二)身心健康,具有良好的沟通和适应能力。

(三)勤奋好学,成绩优良。成绩排名应在本专业前30%,且已修读科目考核成绩合格。

第十三条 选拔程序

(一)学院根据学校联合培养生选拔通知,遵循“自愿报名、择优选拔”原则,组织学生报名,每名学生一次只能申请一所学校。

(二)学院综合考虑申请学生的思想品德表现和成绩排名,择优推荐。推荐名单公示无异议后报教务处。

(三)教务处会同学校办公室(对口支援办公室),联系对口支援高校共同审核拟推荐名单,通过后派送。

第四章 培养

第十四条 派出学院应结合双方人才培养方案,指导学生制定课程修读计划,明确修读课程及学分要求。联合培养生按课程修读计划选择修读课程,获得相应学分。

第十五条 联合培养生需完成我校培养方案中规定的必修课程和必修环节,且考核合格。学生未按期完成的课程,返校后应及时补修,并获得相应学分。

第十六条 成绩及学分认定

(一)认定原则

学生在对口支援高校已修读并考核合格的课程,对照我校培养方案中相同或相近的课程进行成绩及学分认定。具体可参照如下标准执行:

1.课程成绩及学分认定

教学内容、课时、学分等信息与我校相关课程基本一致的,可直接认定为我校对应课程成绩及学分;差异性较大或在我校培养方案中无直接对应的课程,可根据课程性质认定为我校培养方案中相应模块的选修课程,并按对口支援高校考核成绩及学分计入。

对于教学内容有包含关系,但课时、学分差异性较大的课程,由学院拟定认定方案,报教务处审核同意后执行。

2.成绩转换

非百分制成绩需要认定为百分制的,参照如下方式转换(有特殊说明的除外)。

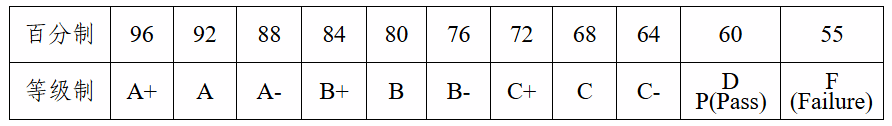

(1)成绩以“A、B、C…”等级形式给分,根据下表中对应关系,转换成百分制成绩,按相应成绩记入。

(2)课程成绩为“优(优秀)、良(良好)、中(中等)、及格、不及格”,则分别转换为“96、84、72、60、55”分。

(二)认定程序

1.学生返校后向学院提交《青海理工学院本科生联合培养学分认定申请表》及成绩单原件。

2.学院根据认定原则进行认定,并在教务系统中录入学生课程成绩信息。

3.教务处在教务系统中完成审核确认。

(三)申诉机制

学生对学分认定结果有异议的,可向学院提出书面申诉并提供相关证明材料,由学院组织专家复议,并在5个工作日内,将结果反馈学生。

第五章 其他

第十七条 学生在联合培养期间应遵守对口支援高校的校纪校规,接受其管理。违纪学生按我校学生管理规定处理。

第十八条 联合培养期满后应按时返校,不得擅自中止、延长培养期限。学生因个人原因申请中止联合培养学习的,必须由本人向双方学校提出书面申请,经批准后方可中止。个人放弃、中止的,不得再次申请参加学校其他学生联合培养项目。

第六章 附则

第十九条 本办法由教务处负责解释。

第二十条 本办法自公布之日起实施。